音とは?:

シンセサイザーを学ぶにあたり、まずシンセサイザーで作る音というのがどういう要素によって出来上がっているか?を理解しておかなければならない。

音は音源(楽器やスピーカー等)の振動によりできた微妙な空気の粗密(濃い薄い)が空気中を伝わり、最終的に人間の耳に入って鼓膜を振動させ、聞くことができる。

シンセサイザーは、この音を作る(Synthesize=合成する)楽器(または機械)である。音楽に使われるシンセサイザーは正確には Music Synthesizer と呼ばれ、日本語にすると楽音合成装置となる。楽器として認識がある場合にはあえて Music Synthesizer と呼ばないが、eBay 等で英語検索した場合、音楽とは関係ない周波数シンセサイザーが表示されることもある。

音の三要素(1):

音を分析していくと、以下のような3つの要素に分けることができる。

a:音程

b:音色

c:音量

この3つについて解説していこう。

a.音程(ピッチ):

・音程は音の高い低いで、物理的には1秒間に何回の振動があるか?をHz(ヘルツ)という単位で表現する。例えば1秒間に1回振動したら1Hz、10回なら10Hz、1000回なら1KHz、10000回なら10KHzとなる。

・周波数は英語では Frequency という。例えばオーディオでよく使われる周波数特性を Frequency 特性を略して F特(エフトク)という。周波数特性の良い物を「F特が良い」と表現する。

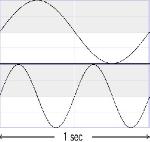

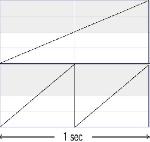

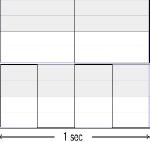

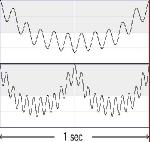

以下の図のように、波の形がどうであれ、それが1秒間に1回振動したら1Hz、2回振動したら2Hzとなる。

色々な波形の1ヘルツと2ヘルツ(上が1ヘルツ、下が2ヘルツ):

サイン波 鋸歯状波 矩形波 複雑な波形

\

・音程と周波数の関係は、高い音程ほど周波数が高く、つまり振動数が多いということになる。

・通常、人間の耳で聞くことのできる周波数は20Hzから20KHz(20000Hz)までとされている。しかし、実際に音程として認識できるのは30Hz〜40Hzあたりから8KHz(8000Hz)あたりまでである。

・8KHzよりも上の音は音程としてではなく、音色の要素として耳で感じている。

<参考>

20Hz〜20KHzというのは、古い音響工学で論じられていたのが一般常識となっていたが、近年、CDは音が悪いのではないか?という議論は多くなされ、ほとんどの人が「人間は20KHz以上の音も感じている」ということに異論をはさまないまでになっている。

CDはサンプリングレート44.1KHzという規格を採用している。これは音を1秒間に44100回の割り合いで数値データ化するという事である。この方法で再生される音のF特は22.05KHzまでが再現されているが、CD発売後しばらくして発売されたDAT(デジタルオーディオテープ)の48KHz(つまり再生F特は24KHzまで)の音の方が良い音だ、と暗黙の了解となっていた。

したがって、CD制作の現場では、完成品の規格が44.1KHzであると分かっていても、48KHzのサンプルレートで録音を行い、マスターテープも48KHzのDatを使うか、昔ながらのアナログテープ(1/2インチ幅のテープに毎秒76センチのテープ速度で記録する)を使うということがほとんどだった。

現在のハイファイオーディオ市場ではDVDオーディオ等も出回りはじめ、サンプリングレート96KHzのサウンドも聞くことができるようになっている。なお、プロ用の市場では96KHzによるレコーディングは常識となりつつあり、生音を大切にするケースでは192KHzによるレコーディングも行われている。

・話が少々横道にそれたが、ピアノの音を例にとると、最低音のC(ド)の音程は32.7Hz、最高音のCは4185Hzである。

<参考>

また、通常センターのA(ラ)の音は440Hzと規定されている。ただし、現在、多くのケースで441Hz〜443Hzくらいを利用している。これは周波数が高い方が音が派手に聞こえるという理由によるようである。例えばバイオリンを考えた場合、チューニングを高くするほど弦の張りが強くなり、音色も硬くなるというわけである。

なおセンターAを440としたのは比較的最近の話(1939年)であり、昔は435Hz(1859年)だったとか、もっと低かったとか色々な説がある。何ヘルツだったか?という具体的証拠は録音物がないのではっきりとは分からないが、440Hzより低かったのは確かなようである。

この辺りの話は以下の本を参照すると良いだろう。

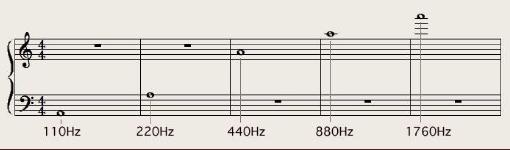

・オクターブの周波数は、ある音程の1オクターブ上なら2倍、2オクターブ上なら4倍、3オクターブ上なら8倍、4オクターブ上なら16倍となる。逆に1オクターブ下なら1/2、2オクターブ下なら1/4、3オクターブ下なら1/8、4 オクターブ下なら1/16という対数関係になる。

センターA音を440Hzとした場合の周波数関係を以下の譜面に示す。

Aのピッチテーブル

・音程は音の出始めから終わりまで常に一定しているわけではない。例えば人声は少し下から目的のピッチに動く傾向がある。また、音の持続中に音程を上下に揺らすのがビブラートである。

|